1989年は元号が昭和から平成に変わった年であり、一つの時代が終り、新しい時代が始まる節目を象徴する年でもあった。日立の半導体事業の体制も新たな転機を迎えることとなり、高崎工場長としてマイコン事業から2年間離れていた私は、ふたたびマイコン事業に深く関わることになったのである。

この年の2月付で半導体事業部の中に「半導体設計開発センター(略称、半セ)」ができることになり、私が初代のセンター長に任命されたのであった。センター長の任務は、これまで工場の組織の中に入っていた設計開発部門をすべて統括することである。製品分野はマイコン、ロジック、メモリ、バイポーラIC、単体と全分野にまたがり、さらにプロセス開発、パッケージ開発、CAD開発などの基盤技術部隊も含まれていた。

(半セ)のセンター長に就任して、最初の大仕事がモトローラ社(以下、モ社)とのマイコン裁判への対応である。私がセンター長になる1ヵ月ほど前にモ社が特許侵害の理由で日立を提訴した。半導体事業部のみならず、全社的な大問題となっていたのだ。

モ社とは76年以来マイコンの盟友として、初めはハネムーンのような感じでスタートしたが、6〜7年を経過したころから倦怠期のような状態に変わり、ついに抜き差しならない対決の時代に到ったのである。

どうしてこのようなことになったのか。これまでの話といくらか重複する面もあるが、そのいきさつについて簡単に振り返ってみよう。

日立では1974年に独自の4ビットマイコンを開発したが、8ビット品の開発は難航していた。新しく半導体事業部長に就任された今村好信氏は、このままでは日立のマイコン事業が立ち遅れるのではないかと心配しておられた。74年5月に今村氏が米国の主要半導体メーカーを表敬訪問することとなり、私も同行させていただいた。モ社を訪問の折、先方の幹部との会談は大いに盛り上がって、相互に得意技術の交換をしようという話に発展したのである。

その具体化に向けて両社間で実務的な話し合いが進められ、技術交換の候補として日立からは自動ボンディング機が挙げられ、モ社からは8ビットマイコン(6800系列)が挙げられた。その後、いくつかの紆余曲折を経て、翌年には技術交換の合意に達することができ、両社で正式認可になったのは75年の末であった。

当時マイコンの分野ではインテル社が断然のトップであり、モ社はインテルを追撃するために、セカンド・ソースのパートナーを求めていた。したがって上記の日立とモ社の関係は「モ社を盟主とする6800系列でインテルに対抗しよう」という図式となり、その共通の目標に向かって両社ともおおいに意気が上がったのである。

すでに述べてところではあるが、日立側では6800系の強化のために二つの大きな技術開発に取り組んだ。一つは高速CMOS技術のマイコンへの適用であり、もう一つがZTAT技術である。モ社から最初に導入した製品(NMOS版)を一年かけてCMOS化し、HD6301の型名で81年10月に製品発表がなされた。また、ZTATマイコンについては84年末にサンプルが完成し、直ちにマーケティング活動が始まった。正式な新聞発表が行われたのは85年5月16日である。

世界初の高速CMOSマイコン(6301)や世界初のZTATマイコン(63701)などの画期的な製品開発は、マイコン設計部(安田元部長)が中心になって進めたのであるが、中でも木原利昌、馬場志郎、屋敷直樹、赤尾泰、佐藤恒夫、松原清、倉員桂一の各氏など、新進気鋭の若手の活躍が光っていた。彼らは日立半導体からルネサステクノロジーを経て今日に至るまで、マイコン事業で指導的な役割を果たしてきている。赤尾氏は入社して間も無く、高速CMOSマイコンの開発プロジェクトに従事して実力を養い、現在はルネサスエレクトロニクスの社長をつとめている。

高速CMOS技術とZTAT技術の導入は顧客から大変高い評価をいただき、売れ行きは急速に広がって行った。「モトローラ連合軍の成果」という立場からすれば、モ社もこれを歓迎してくれているのだろうと思われたのだが、実際にはその思いは大きくはずれていた。先方ではこれらの製品を「招かざる客(アンウエルカム・ゲスト)」として、むしろ不快感を示したのである。

このような空気を私が初めて肌で感じたのは82年4月、モ社幹部との会談のときである。その当時、私は(む)副工場長としてマイコン部隊をも管掌していたのだが、今後の協力関係の進め方について話し合うためにモ社を訪問し、ゲイリー・ツッカー氏を初め、半導体部門のトップの方々とのミーティングに臨んだ。

丁度CMOS製品の第1号(6301)が市場導入されて好評を博していたころであり、私はその状況を詳しく報告した後、「ぜひ6301をセカンド・ソースして欲しい。そうして、いっしょにプロモーションしましょう」といった趣旨の提案をしたのであった。

しかし、先方はこの提案に対して極めて冷淡だったのだ。さらに、その他の共同開発案件も含めて、日立との協力関係に興味を失っているように思われた。

このとき私の胸中に、ぼんやりとではあるが、一つの懸念が広がっていった。即ち、「このような状況のままで、今後ともマイコン事業についてモ社と連携してやっていけるだろうか?」・・・このような疑念は16ビット版の「63K認知問題」で更に拡大し、ZTATの「ワインドダウン事件」で決定的なものとなったのであるが、それらの経過についてはすでに述べたところである。

82年から86年までの4年間はモ社とのパートナーシップを維持しながらも、将来的にはマイコン事業の独立を目指すべく、いろいろな動きが広がっていった。

最初の動きは、アーキテクチャ面での制約が無い周辺LSIチップである。82年6月に(中研)、(日研)などの研究所も含む体制で「マイコン周辺LSI特研」が発足した。この特研はACRTC、HDCなどの製品を対象にして進められ、84年3月に終了。これらの製品はモ社のアーキテクチャとは関係がないので、何らの制約を受けることもなく、自由に販売することができたのである。この中で、ACRTCはヒット商品となり、マイコン部門の売上げ拡大に大いに貢献した。

次のステップは32ビットマイコンの独自開発である。32ビットについてはモ社の製品が発表されていなかったので、モ社からの制約は受けなかったのだ。このテーマについては以前から(中研)で基本的な検討が進められていたが、83年末から特研の形で進められ、コード・ネームは「μ(マイクロ)32」である。当時としては記録的な40万トランジスタを内蔵する大規模なLSIである。最先端のプロセス技術が使われ、84年11月の「日立技術展」にも展示された。この段階では、いわば「色なしデバイス」としての展示にとどまり、どのようなOSにするかなど、アーキテクチャ面では色の付かない「技術展示」にとどまっていた。しかし、これはマイコンの独立を目指す日立からの明確な意思表示でもあったのである。

この技術をベースにして、H32の名の下で製品化すべく、マイコンの仕様について顧客レビューが行われた。その活動が明確な結論に至る前に、富士通との共同開発の案件が浮上し、86年7月に合意に達した。共同で32ビットマイコンの仕様の決定をすることがきめられ、TRONチップの形で製品化につながったのである。しかし、TRONプロジェクトが日米貿易摩擦のターゲットとして取り上げられたことから、残念ながら大きな実を結ぶことはなかった。

このような「モ社からの制約のない」開発活動が進行する一方で、今後マイコン事業をどのように進めるかについて、84年から86年にかけて、さまざまなレベルでの検討がなされた。

中でも特筆すべきは84年9月に開催された「マイコン戦略レビュー会議」である。この会議は、当時マイコン・マーケティング部長のポストにあった初鹿野凱一氏が中心になって企画・推進したものである。山中湖畔のホテルに世界各地(HAL、HEL、HASなど)からマイコン担当のマネジャーを招き、オフサイト・ミーティングの形でマイコン戦略についての議論を重ねたのである。短期から長期に渡るいろいろなテーマが取り上げられた中で、マイコンの独立路線についてもさまざまな意見が出された。

日立におけるこれまでのマイコン事業の成長はモ社との連携に負うところが極めて大きいことは自明のことであったが、先々までを見たときに、それは大きな制約条件になることもまた確かであった。そうして、「どんなに厳しくとも、いずれは完全な自由度のアーキテクチャを持たなければならない」という共通認識が醸成されていったのである。

私は86年2月に武蔵工場長に昇格したが、この当時、工場は二つの大問題を抱えていた。一つはメモリ価格の暴落に伴う、大幅な赤字操業であり、もう一つの問題が「マイコン独自路線問題」であった。工場長としてはまさに八方塞がりの状況であったのだ。

マイコンの独自路線については理念的なビジョンは作れたとしても、現実問題としては大変苦渋の選択をせざるを得ない。モ社との連携を完全に止めたとして、自社だけで道を切り開くことが出来るのか。技術面、マーケティング面のリソースは十分なのか、開発投資を回収するのに何年かかるのか。

しかしながら、モ社との関係は、そのようなそろばん勘定による躊躇を越えなければならないほどに、抜き差しなら無いものとなって行った。

「独自路線」への決意を固めて、社外に向けて「マイコン独立宣言」を行ったのは86年10月である。「既存のモ社アーキテクチャの製品はこれまでどおりサポートするが、今後の新製品は全て日立のオリジナル製品に変えていく」という内容である。新製品についてはモ社には頼らないということの明確な意思表示であったのだ。

前にも述べたが、その2ヵ月後の12月にZTATマイコンの取り扱いについて、モ社と日立のトップ会談が持たれ、先方のミッチェル社長から日立の畑専務に対して「モ社は東芝と提携することになった」という決定的な事実が告げられ、両者の関係はここに完全に断絶することになったのである。

「マイコン独立宣言」の前から、武蔵工場では最精鋭をそろえて独自マイコンの開発に着手していた。また、社内でも(中研)、(日研)、(シ研)、(マイ研)などの研究部隊から強力な支援をもらって最優先のプロジェクトとして進められたのである。

一方私は、年が明けて87年2月、武蔵工場長を突然解任され、高崎工場長として就任することになる。これによって、マイコン事業からは離れることになったのである。

日立独自アーキテクチャのマイコンの開発は順調に進んで、88年6月にH8の名で製品発表がなされた。市場では好評を博し、デザイン・ウインも極めて順調に広がって行ったのである。

ところが、ここで予想もしない事態が発生したのだ。H8の市場導入から間もなく、モ社が「H8は当社の特許を侵害している」ということを理由に提訴したのだ。「マイコン独立戦争」はこの時点で文字通り「戦闘状態」に突入したのである。

戦端が開かれたのは87年1月18日。モ社の本社があるイリノイ州の地裁に提訴となったのだ。私はこのとき高崎工場勤務であったので、直接のレポートを受ける立場ではなかったが、後になって木原利昌氏らに聞いたところを要約すると、以下のようなドラマチックな展開だったとの事である。

当日の午前に両社の関係者がH8のことを巡って協議したが、モ社の態度は初めからかたくなで「聞く耳を持たない」態度に終始し、実のある会議にはならなかった。しかし会議の後で、先方からディナーを一緒にしょうという提案があり、日立勢の5名はいったんホテルに帰って待機することになった。

このときのモ社の態度に「何かおかしい」と疑念を持ったのが、日立側弁護士のアラン・ラウダーミルク氏である。同氏は直感的にモ社が提訴に踏み切るのではないかと読んだのである。そして独特のチャネルでそのような動きがあることを確かめた後、急遽ホテルを出て、行方をくらます作戦を実行に移したのである。何の準備もない状態で裁判所からの出頭命令がくることを恐れてのことであった。

全員に直ちにチェックアウトすることを指示。ホテルのロビーで、わざと大きな声を出して「これからオヘヤ空港に向かう。時間が無いので急いでください」と皆に伝えた。この声がホテルの従業員にも聞こえるようにしたのである。そして、車で向かった先はオヘヤ空港とは何の関係も無い市内の弁護士会施設である。昼間の行動は危険なため、しばらくここに身を潜めた後、その日の深夜に全員揃って向かったのはシカゴから65マイル南のインディアナポリス空港であった。

19日の早朝のフライトでニューヨークに向かい、何とか無事に日本への帰路に着いたのである。マイコン独立戦争の激しさを象徴するような「緒戦」の出来事だったのである。

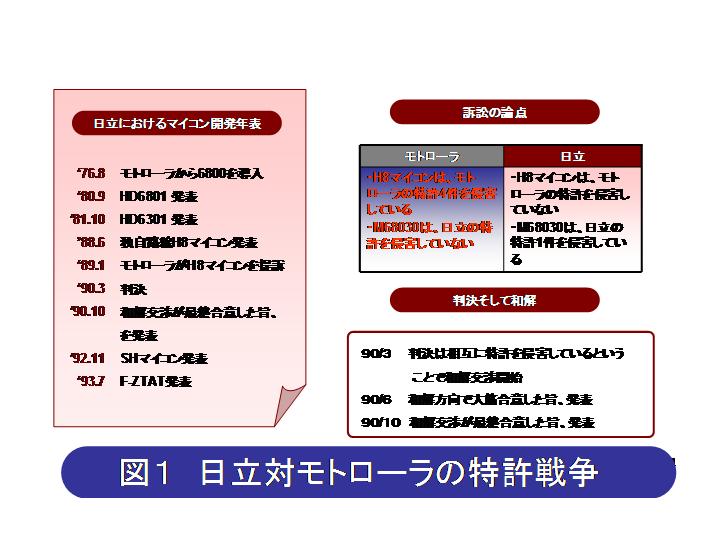

H8マイコンに対するモ社からの提訴で、日立では全社的な大騒ぎになり、すぐに反撃することを決め、1月25日に「モ社の32ビットマイコン(68030)が日立の特許を侵害している」と逆提訴を行った。図1は日立におけるマイコン開発年表と訴訟合戦の状況のサマリーである。

運命のいたずらというべきか、モ社からの提訴の翌月に私は高崎工場長から(半セ)のセンター長に任命された。このマイコン裁判は(半セ)が主担当となるべき案件であり、私は多くの時間とエネルギーを割いてこの問題に対処することになったのである。

この裁判は日立対モトローラの全面戦争の様相を呈しており、多くの関係者が動員された。半導体事業部・研究所で50人、本社(社長室、海外部門、知本部門など)で23名、日本・米国の弁護士が83名。証言録取に当たった社内の関係者は34名、のべ日数では85日。準備した書類は段ボール箱で約700箱に及んだ。日立の長い歴史においても米国との裁判に発展したのはこれが初めてだったのだ。

私自身が証言録取を行ったのは89年12月8日、年の瀬も迫った厳寒のシカゴにおいてであった。J.ソロビー事務所のバーバラ・スタイナー女史が証言録取のための予行演習をやってくれたのであるが、「記憶があいまいなことは思い出そうとしてはいけない。最後まで『記憶にありません、知りません』といい切りなさい」といった、単純で基本的なアドバイスをいただいたことが思い出される。

裁判は一進一退の状況で、判決が出たのが90年3月29日。その判決の内容は「日立のH8とモトローラの68030とは互いに相手の特許を侵害しているから販売を差し止める」というものである。

日立にとって伸び盛りのH8マイコンの販売が差し止められることは大変な事態であったが、モ社の68030はH8よりも、はるかに大きな売上げ規模になっていたので、事業や顧客へのインパクトは計り知れないものがあったのだ。判事はそのような社会的インパクトを斟酌した上で「判決の執行を6月18日まで停止する」という決定を下した。その間に両社が和解交渉を行って結論を見出すための時間的な余裕を与えたのである。

両社ではその線に沿っての動きが始まったのであるが、一筋縄ではいかなかった。まず、「同じテーブルに着く」事からして容易ではなく、実現したのは4月下旬になってからである。この和解交渉に当たって日立側のメイン・ネゴシエータとなって存分の働きをしてくれたのが、本社の三木和信氏(故人)である。同氏を中心にして、海外部門、知本部隊、社長室が力を結集し、事業部門でも専任部隊を組織して、臨戦体制を整えた。

5月14日になって東京においてエンジニアリング・ベースのミーティングが始まり、「マイコンの類似性(即ちH8がMFPであるか否か)」について3日間にわたる議論が行われた。明快な結論が出たわけではないが、これと並行して幹部間の打合せが15日〜17日に行われ、この「顔見世」によってようやく話し合いの糸口が見えてきたのである。

このような状況を受けて、5月下旬にシカゴで最初の本格的な交渉が行われることになり、本社から三木和信氏と赤木仁氏(知本)、事業部門を代表して私が出席した。27日の午後にシカゴに着くと早速弁護士のJ.ソロビー事務所で内部打合せが行われた。日本からの3人とソロビー、ハリスの両弁護士を含めた5人で、翌日からの交渉に向けての作戦会議だ。

モトローラとの打合せは28日から30日までの3日間に及んだ。先方からは、ギルマン、フィッシャー、セリグマンの3氏。双方とも社外弁護士は入らず、日立からは日本人の3名(三木、赤木、牧本)のみである。このときの交渉では双方の言い分が大きくかけ離れており、合意には遠かったが、相手が何を考えているかという点についてはそれなりの理解が進んだ。判決停止期限(6月18日)も迫ってきているので、次の打合せを期限の前にシカゴで行うことを結論として会談を終えた。

次のラウンドは6月15日からシカゴで始まった。双方とも出席メンバーは前回と同じく、それぞれ3名である。朝からミーティングをもち、何回かのブレイクを取りながら、終日の交渉を行ったが、妥協点には到らない。翌16日の会談の初めに先方が「最新提案」を提示、その説明を詳しく聞く。その後、ブレイクをはさんで日立から「カウンター提案」を入れ、背景を説明した上で議論する。結論に到らず、再度のブレイク。そして先方より更なる「カウンター提案」があり、議論を続けるも妥協に至らない。

こうして、判決停止期限の18日までには決着しないことがはっきりしたのである。

止む無く、裁判所に対して再度の延長をお願いし、6月29日まで延長してもらうことになった。

17日の会談の後で私は日本へ帰って、いわばキャッチャー役となり、三木氏のみが残ってギルマン氏と「一対一」の形の交渉をすることになった。そして20日の早朝に三木氏から私の自宅に国際電話があり、先方が提示した最新の提案を知らせてくれた。先方にとってはかなり思い切った内容であることが私にも読み取れたので、これをベースに詰めに入るべきだと判断した。三木氏には、私が日立側の意見集約に動くことを伝えた上で、事業本部長の金原和夫氏に報告して指示を仰ぎ、三田勝茂社長の了解をいただいた。

これで一件落着の形となり、社外に対して「日立、モトローラ両社、特許紛争解決で大筋合意」の発表を行ったのが、6月25日である。

この日を以って両社の関係は停戦状態に入る。この後の詳細交渉については弁護士が中心になって契約文書のワーディングを詰め、日立の常務会で認可されたのが10月4日。モ社の社内決議を経て、社外に対して「和解交渉が最終合意」した旨の発表をしたのが10月9日であった。

ほぼ2年近くの間、裁判沙汰にとらわれて、マイコンの開発・販売活動は停滞の状況となった。日立の半導体事業にとっては大きな痛手となったが、和解を契機として晴れて独自路線の製品のプロモーションが出来るようになったのである。即ち、「マイコン独立戦争」は90年10月9日を以って終わったのだ。

日立のマイコン事業にとって最悪の事態を避ける形で集約できたのは、日立の総力を結集したことが大きな要因であるが、三木氏の力量とがんばりに負うところもまた大であった。まさに、プロフェッショナル・ネゴシエータの本領が遺憾なく発揮されたのであった。

余談であるが、私は後になって、1996年の日米半導体交渉のメイン・ネゴシエータをつとめたが、このときの三木氏の交渉術で学んだことが多かったように思われる。

写真1は裁判が和解したことを記念して、お世話になった3人の方(三木氏、小川氏、赤木氏)をゴルフに招待したときのものである。8月の酷暑の中で、思い出深いゴルフを楽しんだのであった。

写真1:モトローラ裁判の和解記念ゴルフ

左から牧本、赤木仁氏、三木和信氏、小川勝男氏

(狭山GCにて、90年8月9日)

写真2:モトローラ裁判の集い(2008年2月、日立目白クラブ)

写真3:弁護士のラウダーミルク氏(2008年2月、目白クラブ)