1966年、2月。厳寒のフィラデルフィア、道端には雪が積もっていた。当時、私はスタンフォード大学に留学中であったが、恩師のリンビル教授から、ISSCC(国際固体回路学会)に出席することを勧められ、温暖のカリフォルニアから東海岸へ飛んだのであった。そして、このとき初めてLSI(大規模集積回路)のことを知り、その後の私の進路に大きな影響を与えることになったのだ。

因みにリンビル教授と知り合いになったのは同氏が1964年に日立の中央研究所(以後(中研))を訪問されたのがきっかけである。留学の前後では多くのアドバイスをいただき、私にとって文字通りの「メンター」であった。スタンフォードを卒業した後でも折を見て訪問し、食事をともにする機会があり、長きに渡ってご指導をいただいた。写真1は98年7月にリンビル教授ご夫妻と食事をしたときのものである。

写真1 スタンフォード大学時代の

わが恩師・リンビル教授夫妻とのディナー。

(98年7月、カリフォルニア州パロアルトにて)

さて、ISSCCは半導体分野における最大の学会であり、今日では毎年、西海岸(サンフランシスコ)で開かれている。しかし、当時は半導体の研究開発活動の重心は東海岸にあり、ベル研究所をはじめ、IBM、RCA、GEなどの大手がリードしていた。そのような事情からISSCCも東海岸の名門ペンシルベニア大学で開かれたのであった。

学会初日のキーノート・スピーチはICの発明者として、当時すでに有名になっていたジャック・キルビー、テーマは「LSI(大規模集積回路)」であった。

LSIという言葉がいつ、誰によって使われ始めたのかは寡聞にして知らないが、1965年に発表された有名なムーアの論文(ムーアの法則のベースになった論文)にはその言葉が見当たらないので、おそらくその前後からかも知れない。少なくとも私にとっては、LSIという言葉に最初に出会ったのは、まさにこのキルビーの講演のときであった。

当時のICの集積度がせいぜい数ゲートの時代に数百ゲートを集積できる技術についてのスピーチであり、衝撃的とも言える印象を受けたのである。

ジャック・キルビーからは「R&Dに関する限り、ICの時代は終り、これからはLSIの時代だ」という趣旨の発言があり、大いに驚かされる内容であった。そもそも私がスタンフォードに留学した目的は「ICの基礎について学ぶ」ということであった。しかし、ICのことだけを勉強しても十分ではないということを強く印象付けられたのである。LSIのことをもっと勉強しなくてはならないと心に決めて、文献調査やセミナーなどを通じて知識の習得に努めた。

当時の私の上長は伴野正美氏(工場長)、佐藤興吾氏(設計部長)、柴田昭太郎氏(IC設計課長)である。66年7月に留学から帰国して、上長への報告の中で、もっとも強調したことは「日立でも早くLSIの時代に備えるべきであり、自分としてもそのような仕事に取り組みたい」という趣旨の提案であった。

当時の幹部は、私の提案をただ聞き置くということでなく、真剣に取り上げてくれた。帰国して一年後の67年にLSIの研究開発のために、私は(中研)に転勤することになったのだ。第3部の永田穣氏がリーダーとなり、私もグループの一員としてLSIの研究に携わった。当時の上長の決断がなければ私の半導体人生も大きく変わっていた筈であり、よき上長に恵まれたことを今でもありがたく思っている。

私の研究テーマはLSIの各種方式(固定パターン方式、選択配線方式など)についての比較研究とLSI CADの開発が主たるものであった。このCADシステムは後日のLSI設計で大きな力となり、事業の発展に貢献した。73年には永田氏、久保征治氏とともに「電卓用LSIのCADシステムの開発」で市村賞をいただいたが(写真2、3)、この受賞は(中研)における研究活動がベースになったものである。

写真2「電卓用LSI CADシステムの開発」で市村賞受賞(1973年)

左から久保征治氏、牧本、永田穣氏

写真3 歯車をデザインした市村賞の記念品

私が(中研)で研究活動に携わったのは1年間だけであり、翌68年8月にはIC設計課長として再び武蔵工場勤務となった。LSIの時代が近づいており、その製品化に取り組むためであった。

日立では亀戸工場が電卓事業を担当していたが、その当時社内の総力を挙げて電卓のLSI化に取り組もうという機運が高まっていた。因みに亀戸工場の電卓は、誰が名づけたのか知らないが、「カメタック」という愛称で呼ばれていた。

武蔵工場へ転勤して2ヶ月後の68年10月に亀戸工場から「オールLSI電卓を70年中に商品化する」との目標が提示された。そしてLSIの数は10個以内とされたのだが、当時としてはかなり思い切ったターゲットである。この提案を受けて開発がスタートし、明けて69年1月4日にLSI開発の特別研究(いわゆる「特研」)の幹部会議が行われた。

商品事業部、半導体事業部、中央研究所が一体となってのプロジェクトの推進である。システム側からは石垣副工場長をリーダーに桐野部長、唐沢課長、黒川係長(当時はKKKトリオと呼ばれていた)などが出席。半導体側では柴田部長をリーダーに応用回路の小林課長と設計課長の私が出席。(中研)からはシステム設計の川崎部長、LSI開発の永田主任研究員などが出席した。

この「特研」がスタートして間もない同年3月にシャープから衝撃的な発表が行われた。ノースアメリカン・ロックウエル社と共同で開発したLSI電卓QT-8D(写真4)が発表されたのである。

4個のLSIと2個のICから構成された電卓は従来品に比べてはるかに小型・軽量であり、しかも9万8千円と初めて10万円を切る値段であった。この電卓の発表は電卓業界、半導体業界の双方に衝撃を与え、LSIへの機運が一気に高まった。いわば、本格的なLSI時代の幕開けを告げるものとなったのである。

4個のLSIと2個のICから構成された電卓は従来品に比べてはるかに小型・軽量であり、しかも9万8千円と初めて10万円を切る値段であった。この電卓の発表は電卓業界、半導体業界の双方に衝撃を与え、LSIへの機運が一気に高まった。いわば、本格的なLSI時代の幕開けを告げるものとなったのである。

写真4シャープが開発した世界初のLSI電卓QT-8D(1969年)

4個のLSIはノースアメリカン・ロックウエル社製

日立の半導体部門においては、新しいLSIの時代に備えて、その年の11月にこれまでにまったく前例の無いような人事・組織の大改正が行われた。「LSIシフトの組織体制」とも呼ぶべきものであり、従来の伝統的な「工場中心」体制から「事業部中心」体制へ移行するものであった。日立ではそれまで、設計開発部門は工場に所属し、「工場がプロイフィットセンター」というのが基本パターンになっていた。新体制において設計開発部門は事業部所属として「プロフィットセンター」となり、工場は製造を中心とする「コストセンター」と位置づけられたのである。

組織の変更にあわせて人事の面でも大幅な若手抜擢が行われた。私は32歳で「製品開発部長」に任命されたのであるが、これは後にも先にも、日立における最年少部長の記録になったのである。各種の新聞、雑誌がこのニュースを大きく取り上げた(写真5)。

写真5 LSIの時代に備えて若手抜擢をした日立人事についての記事

(週刊ポスト、1969年)

新聞では、駒井社長の「エレクトロニクス分野では若い頭脳を生かし、新しい道を拓くべきだ」という発言が報じられたが、当時の日立のダイナミズムと柔軟性を象徴するような改革だったのである。

シャープのLSI電卓発表によって、「特研」に参加しているメンバー全員が「LSIの時代が本当にやってきたのだ!」ということを、真剣に受け止め、LSIの開発にもセットの開発にも一層の拍車がかかった。特研は予想以上の成果を収め、70年5月には「国産初のLSI電卓完成」という内容の新聞発表にこぎつけたのである。

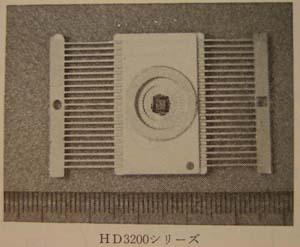

シャープの発表からは1年余りおくれたが、「国産初」という栄誉に輝いた。そのときに開発されたLSIがHD3200シリーズ(写真6)であり、日立半導体のドル箱商品のさきがけとなったのである。

写真6 電卓用LSIの第一弾HD3200シリーズ(1970年)

日立半導体の黄金期を築く(出典:日立半導体三十年史)

HD3200シリーズは優れたプロセス・デバイス技術に加えて、CADシステムの確立で他社に先行したこともあって、多くの顧客からのカスタムLSI開発依頼を消化することができた。さらに、武井忠之事業本部長や伴野正美事業部長が率先してトップセールスにあたって、72年下期のシェアは65%に達し、半導体事業部の売上げ、収益ともに史上最高を記録した。世界のランキングにおいても73年にはフェアチャイルド社の売上げを抜いて、TI社、モトローラ社に次ぐ第3位の地位を占め、日立半導体の黄金期を築いたのである。

このLSI電卓のシステム設計は中研が中心になって行われたものであるが、「ROM方式」と呼ばれる方式を採用しており、機種変更に対するフレキシビリティが高かった。異なる機種への対応を、ROMの書き換えだけで行うものであり、マイコンの発想に近いものではあったのだ。残念ながらそのものずばりではなかったのだが・・・。

この時期はまさに「マイコン胎動」の時代であったということができよう。この翌年の71年にインテル社では電卓用LSI開発のプロジェクトの中から世界初のマイコンを生み出したのだ。(2011年7月5日)