モトローラ社とのマイコン裁判は1990年10月に全て決着となり、日立のマイコン事業は過去にとらわれることの無い自由度を得て、開発、生産、販売活動が新しく始まった。いわばマイコン独立戦争が終り、復興のときをむかえたのである。

ここで最重点の新製品として戦略的にプロモーションしたのがSHマイコンである。SHはSuperHを短縮した略称であり、独自アーキテクチャの32ビットマイコンである。

SHマイコンの開発部隊は「真っ白なキャンバスに最新技術をベースにした絵を描こう! これからの伸び筋分野に向かって最適なマイコンを提供しよう!」という共通の目標に向かってまい進することになったのである。全社の研究所の幹部にも、このプロジェクトの重要性を強調して、最大の支援をお願いすることにした。

開発に関与したメンバーを全てここに記すことは出来ないが、設計開発のコアメンバーとして活躍したのは事業部では河崎俊平、倉員桂一、赤尾泰、馬場志郎、木原利昌、吉岡真一、川崎郁也、稲吉秀夫など。HMSIからはJim

Slager、Ehsan Racidなど。研究所からは(中研)の野口孝樹、内山邦夫、(シ研)の海永正博、堂面信義、(日研)の前島秀雄などの各氏である。無論この他にも開発ツールなど顧客支援システムの開発、マーケティング・広報、プロセス技術・パッケージング開発、品質保証など数多くの技術者が携わった。

モ社のマイコンのアーキテクチャはCISCベースであったが、「まったく異なるアーキテクチャを開発する」という基本命題を受けて、わが開発部隊が選択したアーキテクチャはRISCであった。

RISCアーキテクチャは70年代にIBMの801コンピュータに適用されたのが走りである。その後改良が加えられ、1985年にMIPS社が初めて商用のMPUを開発した。さらにIBMのPOWER,サンマイクロ・システムズのSPARC、DECのAlphaなど高性能コンピュータ指向の応用が広がっていった。

わが技術陣ではRISCの持つ高性能の特長を生かしつつ、消費電力を極力抑えるために多くの工夫が取り入れられた。例えば、アドレス長、データ長は当然ながら32ビットであるが、命令セットのコード長を通常の32ビットから16ビットの固定長にしたこともその一つである。これによって、必要なメモリ容量と消費電力の大幅な低減がなされたのである。

SHシリーズの最初の製品としてSH-1の発表がなされたのは92年11月のマイコン・テクニカル・セミナーのときであった。PDA、HDD、携帯電話などを含むマルチメディア機器への最適製品として導入されたのである。

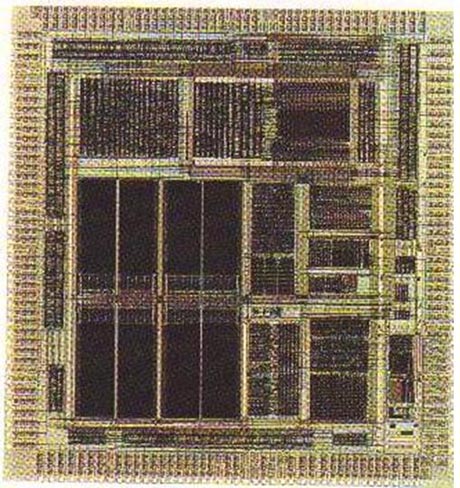

図1はSH-1のチップ写真を示す。0.8ミクロンCMOS技術を使い、チップサイズは約10mm□。トランジスタ数は約60万個である。

図1 SH-1のチップ写真。チップサイズ約10mm□、

0.8ミクロンCMOSプロセス、60万トランジスタ。

SH-1のサンプリングが開始されたのは93年3月ころからであるが、市場における評価はきわめて高く、具体的なデザイン・インも順調に進んでいった。

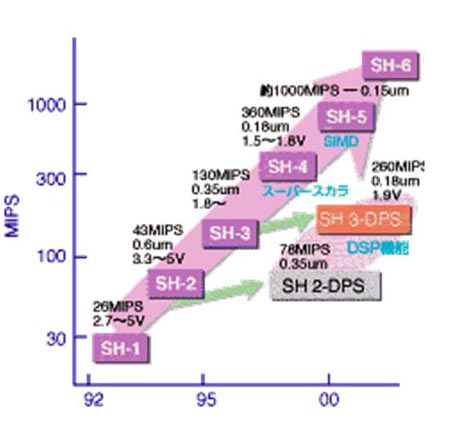

また、市場からのフィードバックとして、さまざまな用途に応じて異なる仕様の製品開発の要求も強く、SH-1に続く後継製品の開発が進められた。図2は製品系列の展開の模様を示している。SH-2、SH-3、SH-DSP、SH-4などSHファミリーは着実にそのファミリーを増やしていった。

図2 SHマイコンのロードマップ

SH-1は先頭バッターとしての役割を十分に果たし、SHの名前を広く世界に広げることに成功した。多くのデザイン・インがあった中で、代表的な事例としてカシオのデジタル・カメラを上げることが出来る。デジカメについては以前から多くのメーカーで製品化の試みがなされていたが、技術のレベルが追いつかず、構想倒れになっていた。ネックになっていたのはマイコンの能力が低いことと、コスト高の問題である。SH-1はシングルチップ・マイコンとしては世界で始めて16MIPSの性能を2000円で実現し、そのネックを解消したのである。

カシオでは工夫に工夫を重ねて製品化に成功し、95年にQV-10の型名で発売した。

27万画素のCCDが搭載されたものであるが、予想をはるかに上回る売れ行きを示したのであった。1995年はマイクロソフト社からWindows95が発売され、パソコンの普及が急速に広がった年であり、QV-10はパソコンへの手軽なインプット・デバイスとして好評を博したのであった。後日、当時のことを樫尾社長から伺ったことがあるので紹介しよう。

『QV-10の発売に先立って、カメラの専門家や写真家に評価してもらったのですが、画質が低いとの意見が強く、社内でも大きな期待は持っていませんでした。その当時はパソコンへの手軽なインプット・デバイスという視点が欠けていたのです。従って生産の手配も十分ではなかった。そこに、急な注文が殺到したので、日立さんに駆け込んでSHマイコンの急増産を頼み、CCDや液晶についてもメーカーに無理をしてもらったのです。ゴルフにたとえれば、OBかなと思っていた打球が木に当たって、図らずもグリーンに乗って、バーディーを取ったようなものでした』。

QV-10は先頭に立ってデジカメ市場を作り出したのであるが、その後多くのカメラ・メーカーや電機メーカーも参入した。2003年にはフィルム・カメラの生産量を凌駕し、今日ではカメラの主流製品になっている。

SH-2のデザイン・インの成功事例はセガのゲーム機(セガサターン)である。

セガの中山社長とはSHマイコンが開発段階にあった92年1月ころから食事などの機会を通じてコンタクトがあり、SHの概要について逐一報告していた。その年の10月の時点では、SHの正式なアナウンスの前であったが、中山社長からセガの次機種にSHを使うことを決めたと告げられた。日立としては一歩も後に引くことは出来ない状況となったのである。93年に入って、中山社長、入交副社長からゲーム機の発売は94年9月に決めたので、マイコンをしっかり立ち上げて欲しいとのことであった。日立では万全の体制を組んでSH-2の開発・生産に注力。94年6月のトイショーでセガサターンがデビューして、好評を博した。プロセッサとしてSHマイコンが2個使われていた。実際に発売されたのは同年11月である。初日だけで17万台を売りさばいたとのことで、日立でもSHマイコンの増産に拍車がかかった。

ここに二つの事例だけを紹介したが、SHマイコンはそのほかにも電子楽器、カーナビ、デジタル・ムービー、VTRなどにも使われ、「デジタル・コンシューマ製品」と称される大きな新分野を切り開いていったのである。

95年の年明け、SHマイコンにとって思わぬ朗報が飛び込んだ。アメリカのコンピュータ関連の雑誌がRISCマイコンのランキングを発表し、SHはIBM社のPower

PCを抜いて、インテルのi960に次ぐ第2位のポジションにランクされたのである。このような高いランキングにつけた要因としてはセガサターンに負うところが大きい。

SHマイコンが市場で好評を博した背景として新アーキテクチャによって達成された次のような特徴を挙げることが出来る。

●消費電力あたりの性能MIPS/W(ミップス・パーワット)が

世界最高 ・・・SH-3では100MIPS/Wと桁違いの数値を達成

●世界最小サイズの高性能RISC ・・・コアサイズ:6.58mm2

●MIPSあたりのコストを大幅に低減 ・・・1$/MIPSを達成

●マルティメディア向け

プロセッサとして最適 ・・・RISC+DSP機能の相乗効果

冒頭の章「プロローグ」において、小惑星探査機「はやぶさ」のメイン・プロセッサとしてSHマイコンが使われたことを紹介した。このような難しいミッションにSHが選ばれた理由も上記の特徴の中に見出すことができるだろう。特にMIPS/Wが世界最高レベルにあったことが高く評価されたのである。

さて、話は前後するが、私は92年に半導体事業部長に就任し、事業全体の指揮を取ることになった。もっとも注力したのがマイコン事業であり、中でもSHマイコンの立ち上げには自ら深くコミットした。

振り返れば、モトローラとの技術提携を始めたときから日立のマイコン事業に取り組み、ハネムーンのような時期に続くCMOSマイコンでのモ社との対立、ZTATマイコンのワインドダウン事件、さらにはH8マイコンの裁判沙汰などの経験を経て、最後にはモ社との和解交渉にも深く関わってきた。

そのような流れの中で「完全にコントロールできるアーキテクチャを何としても開発しなければならない」というのが10年来の悲願であったのだ。従ってSHマイコンの開発から事業化に至る過程で、先頭に立って道を開くことを自らに言い聞かせながら取り組んできたのであった。

そして、開発部隊はすばらしいマイコンの開発に成功した。これをどのように市場に導入し、顧客を獲得し、生産・販売を軌道に乗せるか。この一連のプロセスを滞ることなく同期させて、勝ち戦に導くのが私に課せられた任務である。私はこのマイコンを成功させるために断固たる決意を持って取り組むことにした。

93年に入ってSH-1のサンプル活動が始まったころ、広報部隊からプロモーション企画が提案され、国内の各種のメディアに大きな広告を載せることになった。図3の「決断のシングルチップ」の広告は93年8月30日付けの日経エレクトロニクスに掲載されたものである。極めて異例とも言える広告であるが、SHマイコンが日立にとっても、また自分にとっても「断固たる決意のマイコン」であることを示しており、マイコン事業の新たな出発の意思表示ともなったのである。

図3 日経エレクトロニクス誌上の広告(93年8月)

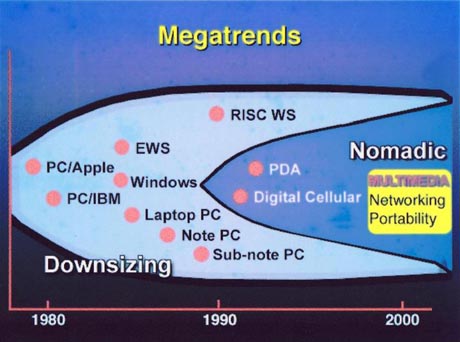

特にニュートンのデビューはセンセーショナルであり、いよいよ「ノマディック・コンピュータ」の時代が来たと感じさせるものがあった。ノマディック(遊牧民的)とはモバイル端末を使うことによって時間や場所の制約から解放される状況を意味している。この言葉はデジタル・セルラーに対する形容詞として92年のISSCCでベルコアのジョージ・ハイルマイヤー氏が使ったのであるが、93年のPDAの出現によって、ノマディック・コンピューティングのイメージは抽象的なものから、より具体的なものとなって現実性を帯びてきたのであった。

私はこのような一連の動きを、80年代のパソコンに先導された「ダウンサイジング・トレンド」から、90年代のモバイル端末に先導される「ノマディック・トレンド」への移行の始まりであると捉えた。そして、ローパワー・高性能のSHマイコンはそのような新トレンドにおいて中核的な役割を果たすものであると位置づけたのである。いわば、「ノマディック時代におけるメイン・エンジン」である。日立半導体部門全体としてはSHマイコンを中心にして、ローパワー・メモリ、ローパワー・ロジック、RFデバイスなどからなる「オールCMOS」のポータブルシ・ステムを顧客に提供することが出来る。「ノマディック時代におけるシステム提案事業」の走りである。

このようなコンセプトを半導体の全部門に徹底するために、まず93年6月の営業生産連絡会議(営生連)の席上で披露した。この会議は半導体事業に関係する営業、事業部、工場の幹部(おおむね部長以上)が毎月1回集まってビジネスのレビューと情報交換を行うものであり、ここでの方針が事業活動の原点となる。

私は営生連におけるこのときのスピーチを皮切りにして、社内でのいろいろな会議で持論を繰り広げ、顧客に対するプレゼンにおいても、各種の講演会においても、また国内・海外のマスコミのインタビューの場合にも、このコンセプトを繰り返し説明した。このようにして「ノマディック時代におけるメイン・エンジン」としてのSHマイコンの位置づけを明確にしていったのである。

そのような活動によって、SHマイコンの知名度は国内外で次第に高くなり、グローバルな製品へと飛躍していった。94年に入って、半導体調査会社のInStat社から、5月に開かれる同社の国際会合において、キーノート・スピーチをやって欲しいとの招待が来た。ジャック・ビードル社長はモトローラ出身の名物男であり、場所はモ社の本拠地とも言えるフェニックスである。私はSHマイコンにとっても、さらに知名度を高めるよい機会と捕らえて、これを応諾した。タイトルは “Megatrends in the Nomadic Age” と決めた。図4はその会合で使ったスライドの1枚である。

図4 「Megatrends in the Nomadic Age」(94年5月)で使った

スライド。PC時代の「ダウンサイジング」から

「ノマディック」へのトレンドの移行を示す。

この図はパソコンを起源とする「ダウンサイジング・トレンド」から、高性能モバイル端末が生み出す「ノマディック・トレンド」への移行を示すコンセプトの最初のバージョンである。新しいトレンドをドライブする技術基盤として、「マルチメディア、ネットワーク、ポータビリティー」の三要素が挙げられている。図に示すように当時の製品としては、デジタル・セルラーとPDAしかなく、淋しい内容であった。しかし、その後このカテゴリーにおいては続々と新製品が市場に導入された。例えばMP-3プレヤー、HPC(ハンドヘルド・コンピュータ)、携帯ゲーム機などである。そしてその延長線上には今日のネットブック、タブレットPC、スマートフォン、電子書籍など多種多様の電子機器がある。そのような動きにあわせて図4の内容も次々にアップデートされていったのである。

96年6月、ハワイで開催された「VLSI シンポジューム」においてキーノート・スピーチの依頼をいただき、”Market and Technology

Trends in the Nomadic Age”(ノマディック時代における市場と技術の動向)と題する講演を行った。主題は高性能・ローパワーデバイスがもたらす、ポストPC時代の新パラダイムである。SHマイコンを話の中心に据え、その技術革新のインパクトについて述べたのである。このときに使った3枚のスライドを紹介しよう。

図5はインテルの4004の市場導入以来の各種のアーキテクチャの推移を示す。CISC型が中心になって推移してきたが、80年代半ばにRISC型が登場、高性能コンピュータに応用された。90年代に入ってARMやSHなどの新型RISCが市場導入されて、急速に性能を伸ばしつつあり、すでにCISC型と肩を並べるまでになっていることを述べた。

図5 各種マイコンアーキテクチャーの推移。新型RISCが急進していることを示す。(96年VLSI Symposium キーノート・スピーチより)

図6は各種のマイコンの性能(MIPS)と消費電力(Watt)の分布である。PC やWS向けのマイコンに比べて新型RISCマイコンはMIPS/Wattの点で圧倒的に優れていることを示している。この違いこそがポストPC 時代の新パラダイムを生み出す原動力になっていることを強調したのである。

図6 各種のマイコンの性能とパワーの分布。 MIPS/Wattの点で

新型RISCが圧倒的に優れていることを示す。

(96年 VLSI Symposium キーノート・スピーチより)

図7は各種マイコンいついての性能とコストの分布である。MIPS/コストで見るとき、CISC型と新型RISC型とではほぼ1桁の違いがあることを示した。そして近い将来、新型RISCは10MIPS/$ の壁を破るだろうと述べたのであるが、この講演の翌年にはすでにそのような値が実現されたのである。

図7 各種マイコンの性能とコストの分布。MIPS/$の点で

新型RISCが圧倒的に優れていることを示す。

(96年 VLSI Symposium キーノート・スピーチより)

私の講演が終わった後で、インテルの技術担当の幹部と懇談する機会があった。半導体関連の会合にはいつも顔を見せる常連の一人だ。

彼が、「牧本さんの講演では、驚かされたことがこれまでに2回ある」というのである。「1回目は1981年のDataquest ConferenceにおけるCMOSメモリの話だ。インテルの2147(NMOS)と日立の6147(CMOS)を比較したデータには驚いた。凄いデバイスが出てきたと、インテルの技術陣に大きな刺激を与えた」。

「そして2回目は新型RISCとCISCとの違いについてのデータだ。MIPS/WattもMIPS/$も桁違いの開きがあり、大きな刺激になった」。

この時点におけるSHマイコンはいわば「ヌーベル・バーグ」の旗手のような輝きを持っていたのではないだろうか。

1996年11月、SHマイコンが世界市場に大きく飛躍する記念すべき時がやってきた。例年この時期に米国で開かれるComdexにおいて、各社から発表されたHPC(ハンドヘルPC)のプロセッサとして、強烈な存在感を示したである。HPCはマイクロソフト社が新しく開発したOS(Windows CE)をベースにしたハンドヘルドPCである。7社から製品発表がなされたが、HP、コンパック、カシオ、日立、LG電子の5社の製品にSHマイコンが使われていたのだ。残りの2社(NEC、フィリップス)にはMIPSマイコンが使われていた。HPC分野での圧勝によって、SHマイコンの名はますます高くなり、ノマディック時代をリードするグローバル・ブランドとして確立されたのである。そのきっかけとなった、Windows CEに関するマイクロソフト社との協同プロジェクトについては章を改めて記述することにしよう。

さて、話は変わるが、私がElectronics Weekly紙(英国)の記者、デビッド・マナーズ氏の知己を得たのは80年代の後半である。爾来、いろいろな機会にお会いすることがあり、その都度話は弾んだ。半導体/エレクトロニクス分野において、高い見識があり、啓発されることも多かったのである。因みに、半導体産業におけるカスタム化と標準化のサイクル現象を「牧本ウエーブ」と名づけたのも同氏である。

SHマイコンが先導するノマディック・トレンドのコンセプトについて、同氏とは強く共感するところがあり、協同で本を出版することにした。私のプレゼン資料を全て彼に渡して、実際の執筆を担当してもらうことにしたのである。タイトルは英語で“Digital

Nomad”、日本語では「デジタル遊牧民」とし、英語版を最初に出すことにした。日本では「新しすぎるコンセプト」は中々受け入れられ難いので、英語版からの翻訳という形を取ることにしたのだ。97年に出版された英語版は予想以上に好評をいただいたのであるが、日本では出版を引き受けてくれるところが見つからなかった。その間に、台湾の出版社がこの本を見つけて、中国語に翻訳したいとの申し出があり、結果的には中国語版の「遊牧上班族」が2番目になった。しばらくして、工業調査会の志村会長とお会いする機会があり、出版をお願いしたところ、即座に快諾してくれたのであった。98年中には3カ国語の本が出揃ったのである。図8に本の写真とマナーズ氏の写真を示す。

図8 「デジタル遊牧民」と共著者のデビッド・マナーズ氏

この本が出版された頃は携帯電話がようやく普及し始めた頃であり、「デジタル遊牧民」という表現は「ピンと来ない」ところがあったように思う。しかし、それから10余年を経て、状況はすっかり変わってしまっており、モバイル機器なしでの、ライフスタイルはもはや考えられない。

2010年12月には上田渉氏が「ノマド出張術」(実業の日本社)と題するビジネスマン向けの格好の指南書を出版された。現在では「デジタル遊牧民」スタイルが最も進んだビジネス・スタイルだといえるかも知れない。

デジタル遊牧民時代の到来は、即ちPC時代の終焉を意味する。そのようなパラダイム転換を象徴するような出来事が2010年5月に起こった。

iPhone やiPadなどのモバイル機器で躍進を遂げるアップル社の時価総額が、PC分野の盟主とも言うべきマイクロソフト社の時価総額を逆転したのである。それまで長年の間、両社には圧倒的な差がついていたので、「まさか!」という驚きと同時に「時代が変わったのだ!」という両方の感じを持った方も多いのではないかと思う。

このようなパラダイム転換によって、いわゆるWINTEL体制(マイクロソフトとインテルの支配体制)も大きな変貌を迎えている。インテルは「MIPS/Watt指向」のアトム・プロセッサを核にして、アンドロイドOSを開発したGoogle社と連携の動きを見せており、一方のマイクロソフト社は新しく開発したWindows

8をインテル以外のエヌビディア、クワルコム、TIのプロセッサ(ARMコア)でも動くようにした。新しい競争の枠組みがこれから動き出すことになる。

このような一連の動きは、SHマイコンが先導したポストPCの時代、すなわちノマディック時代が本格的な開花期を迎えたことの証である。 以上 (2011年9月15日)